Globale KI-Regulierungslandschaft: Fünf Wege, eine Zukunft

Die Frage, wie wir Künstliche Intelligenz steuern sollen, fühlt sich manchmal an wie der Versuch, ein neues Element im Periodensystem zu klassifizieren, während es noch reagiert. Es ist dynamisch, potenziell mächtig und überall gleichzeitig. Was mich besonders fasziniert, ist nicht nur die Technologie selbst, sondern wie unterschiedlich Regierungen weltweit darauf reagieren. Diese verschiedenen Ansätze prägen nicht nur ihre eigenen Märkte, sondern formen auch die globale Tech-Entwicklung und unsere kollektive Zukunft. Es lohnt sich, diese fünf Hauptpfade genauer zu betrachten, jenseits der üblichen Schlagzeilen.

Die Europäische Union setzt konsequent auf Risikomanagement. Ihr viel diskutierter AI Act ist mehr als nur eine Liste von Verboten für Sozialscoring oder manipulative Subliminaltechniken. Er etabliert ein ausgeklügeltes, vierstufiges Risikobewertungssystem. Hochrisiko-Anwendungen – denken Sie an KI in der medizinischen Diagnostik, bei kritischer Infrastruktur oder im Personalwesen – werden unter ein Mikroskop gelegt. Sie brauchen umfassende Dokumentationen, menschliche Aufsicht, robuste Datensätze und strenge Tests. Das klingt nach Sicherheit, hat aber eine Kehrseite. Der Aufwand ist enorm, besonders für Startups und KMUs. Ein kleiner deutscher Hersteller von KI-gestützter Industrieprüftechnik erzählte mir von Monaten zusätzlicher Arbeit nur für Compliance-Vorbereitungen. Die EU wird mit diesem Ansatz de facto globale Standards setzen, denn kein internationaler Konzern kann es sich leisten, den europäischen Markt zu ignorieren. Das “Brüssel-Effekt” wirkt auch hier. Die Ironie? Während die EU strenge Regeln für Hochrisiko-KI macht, bleiben viele generative KI-Tools wie allgemeine Chatbots zunächst außen vor, solange sie klar als nicht-menschlich gekennzeichnet werden. Die größte Wirkung entfaltet dieser Ansatz dort, wo KI reale, physische oder rechtliche Konsequenzen für Menschen hat.

Die Vereinigten Staaten gehen einen anderen Weg: sektorspezifische Regulierung. Statt eines alles umfassenden Rahmens überlassen sie es Behörden wie der FDA (für medizinische KI), der NHTSA (für autonomes Fahren) oder der FTC (für Verbraucherschutz und Fairness). Das Ziel ist Flexibilität, um Innovation nicht im Keim zu ersticken. Die FDA hat beispielsweise bereits Dutzende KI/ML-gestützte Medizinprodukte zugelassen, mit einem speziellen adaptiven Rahmenwerk, das iterative Verbesserungen erlaubt. Das klingt pragmatisch. Doch dieser Flickenteppich hat Lücken. Nehmen Sie tiefe Fälschungen (Deepfakes) in Wahlkampagnen. Wer ist zuständig? Die FCC? Die FEC? Die FTC? Es herrscht ein Zuständigkeitswirrwarr, während die Technologie rasant fortschreitet. Ein oft übersehener Punkt ist die Rolle der Bundesstaaten. Illinois hat bereits ein Gesetz gegen den Einsatz von KI in Vorstellungsgesprächen ohne Einwilligung, Kalifornien arbeitet an eigenen Vorschriften. Diese Fragmentierung innerhalb der USA stellt Unternehmen vor zusätzliche Herausforderungen. Der US-Ansatz ist agil, ja, aber er kann auch langsam und unkoordiniert wirken, wenn es um übergreifende ethische Fragen geht, die keinem einzelnen Sektor zuzuordnen sind.

Chinas Fokus liegt unmissverständlich auf Kontrolle und Sicherheit, mit einem starken staatlichen Lenkungsanspruch. Während viel über Zensur bei generativen KI-Modellen gesprochen wird – die Vorschriften sind hier tatsächlich sehr streng und verlangen, dass Inhalte “sozialistische Kernwerte” widerspiegeln –, ist ein anderer Aspekt mindestens ebenso wirkmächtig: Algorithmustransparenz. Chinas Zyklusnetzamt verlangt seit einigen Jahren, dass Unternehmen detaillierte Informationen über ihre Empfehlungsalgorithmen registrieren und bewerten lassen. Das gilt nicht nur für Social Media, sondern zunehmend für E-Commerce, Finanzdienstleistungen und mehr. Das Argument ist Verbraucherschutz und Fairness. Ein überraschendes Ergebnis: Lokale Tech-Riesen wie Alibaba oder Tencent haben intern massiv in die Erklärbarkeit ihrer KI investiert. Sie entwickeln Tools, um komplexe Algorithmen auch für Regulierer nachvollziehbar zu machen. Diese Fähigkeit wird zunehmend zu einem Wettbewerbsvorteil, sogar ein Exportschlager für ihre Cloud-Dienste in Südostasien. China zeigt, wie strenge Regulierung in bestimmten Bereichen durchaus kommerzielle Innovation in anderen Kanälen antreiben kann, immer unter der Prämisse staatlicher Aufsicht. Die wirtschaftlichen Chancen von KI werden aktiv gefördert, solange sie im politischen Rahmen bleiben.

Internationale Initiativen wie die OECD-Prinzipien für KI oder die UNESCO-Empfehlung bieten freiwillige Leitlinien. Sie schaffen einen wertvollen globalen Referenzpunkt für Werte wie Fairness, Transparenz, Rechenschaftspflicht und menschenzentrierte Ausrichtung. Das klingt vielleicht nach zahnlosen Absichtserklärungen. Doch ihre Wirkung ist subtiler und oft unterschätzt. Diese Prinzipien dienen vielen Entwicklungsländern als Blaupause für eigene Gesetze. Sie bieten eine gemeinsame Sprache für internationale Diskussionen und werden zunehmend von großen Unternehmen als Basis für globale interne Richtlinien übernommen. Der Druck, sich zumindest rhetorisch zu diesen Standards zu bekennen, wächst. Staaten, die komplett abweichende Wege gehen, müssen dies zunehmend rechtfertigen. Sie schaffen eine Art “Soft Law”, das zwar nicht einklagbar ist, aber Normen setzt und Kooperation erleichtert. Sie sind das Fundament, auf dem bindendere Abkommen vielleicht später aufbauen können. Ohne diese internationalen Gesprächsrunden wäre die Regulierungslandschaft noch fragmentierter.

Entwicklungsländer stehen vor einer besonderen Herausforderung. Sie müssen einerseits wirtschaftliche Chancen nutzen – KI für bessere Landwirtschaft in Kenia, für effizientere Gesundheitsversorgung in Ruanda oder für Finanzinklusion in Nigeria – und gleichzeitig mit begrenzten Ressourcen ethische Fallstricke und Machtasymmetrien vermeiden. Ihre Ansätze sind oft pragmatisch und kontextspezifisch. Nigeria hat früh ein nationales KI-Forschungszentrum eingerichtet und setzt stark auf lokale Lösungen, etwa KI zur Optimierung von Getreidelieferketten. Kenia experimentiert mit KI-gestützten Chatbots für Bürgerdienste, muss aber gleichzeitig sicherstellen, dass die zugrundeliegenden Daten nicht bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten verfestigen. Ein großes Problem ist die Abhängigkeit von Technologie und Infrastruktur aus dem Globalen Norden oder China. Wie reguliert man Systeme effektiv, die auf externen Plattformen laufen oder mit ausländischen Daten trainiert wurden? Viele dieser Länder setzen nicht auf umfassende Gesetze, sondern auf gezielte Pilotprojekte und nationale Strategien, die wirtschaftliches Wachstum mit sozialer Verantwortung verbinden wollen, oft unter enormem Zeit- und Finanzdruck. Ihre Stimmen im globalen Regulierungsdialog sind entscheidend, um eine rein westlich oder chinesisch geprägte KI-Zukunft zu verhindern.

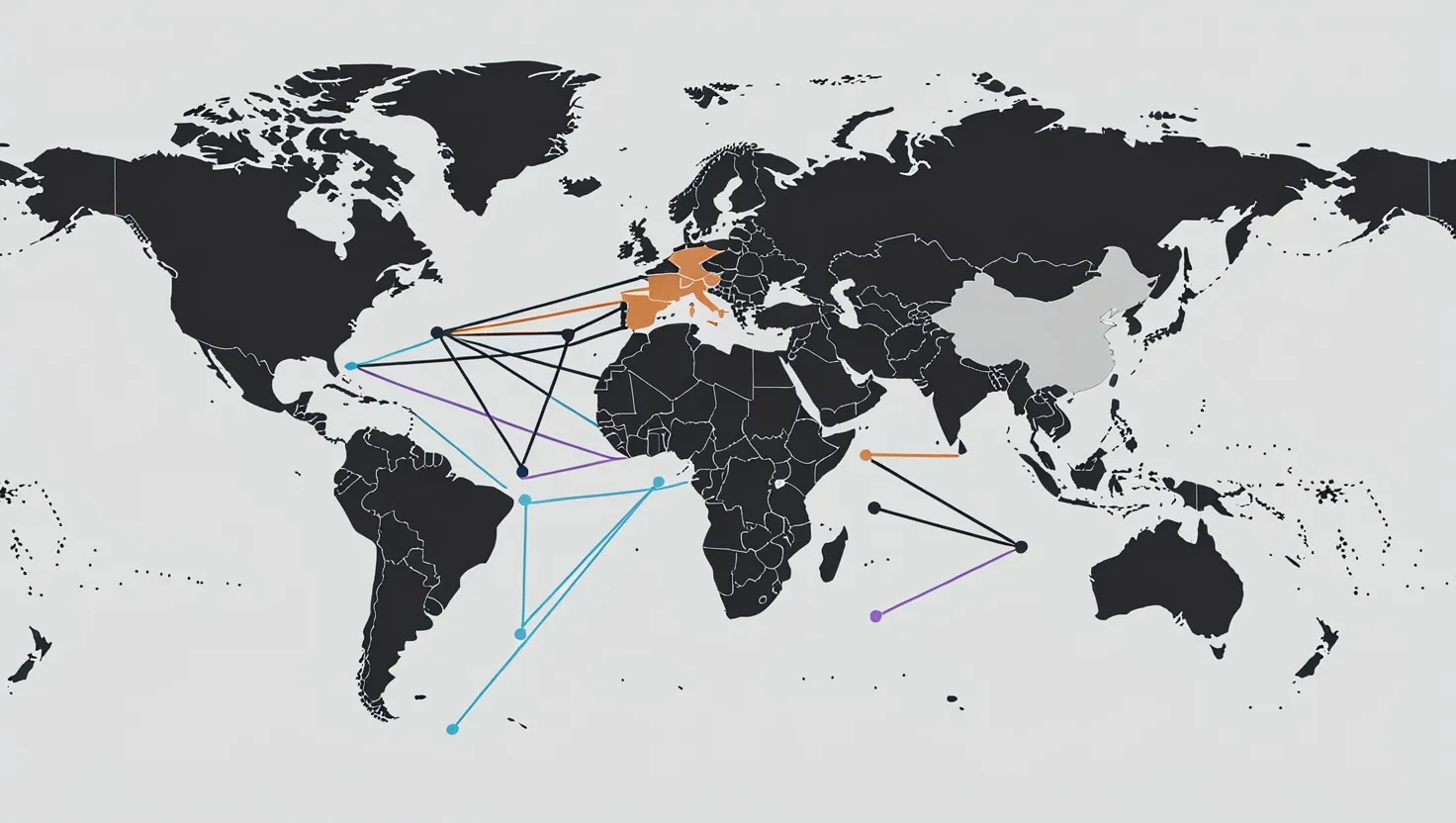

Die Auswirkungen dieser fünf Pfade sind tiefgreifend und weltumspannend. Für Unternehmen bedeutet es eine enorme Komplexitätssteigerung. Ein global agierender Konzern muss nicht nur verschiedene Produkte für verschiedene Märkte entwickeln, sondern auch unterschiedliche regulatorische Anforderungen für dieselbe Technologie erfüllen. Die Kosten für Compliance steigen. Es fördert eine Art “Regulierungsarbitrage” – die Verschiebung von Entwicklung oder Datenzentren in jurisdiktionell günstigere Regionen. Gleichzeitig entsteht ein interessanter Nebeneffekt: Die strengsten Regeln (oft die der EU) setzen oft de facto globale Mindeststandards. Selbst Unternehmen, die primär für weniger regulierte Märkte entwickeln, bauen zunehmend europäische Vorgaben ein, um flexibel zu bleiben. Ethische Fragen – Diskriminierung, Transparenz, Rechenschaft – werden so indirekt globalisiert, auch wenn die politischen Philosophien dahinter stark divergieren. Diese Fragmentierung hemmt Innovation nicht pauschal, sie verlagert sie. Sie fördert spezialisierte Lösungen, die auf spezifische Regeln zugeschnitten sind, anstatt universeller “One-size-fits-all”-KI.

Die Art und Weise, wie eine Nation KI reguliert, sagt viel über ihre Prioritäten, Ängste und ihr Gesellschaftsverständnis aus. Die EU priorisiert Grundrechte und Risikominimierung. Die USA setzen auf Marktkräfte und sektorale Expertise. China betont staatliche Kontrolle und technologische Souveränität. Internationale Gremien versuchen, minimale gemeinsame Nenner zu schaffen. Entwicklungsländer kämpfen um Teilhabe und Selbstbestimmung. Wir stehen nicht am Ende dieses Prozesses, sondern ganz am Anfang. Die Regeln, die wir jetzt schmieden, werden die Architektur unserer digitalen Zukunft für Jahrzehnte prägen. Es geht nicht nur um Technologie, sondern darum, welche Art von Welt wir mit ihr bauen wollen. Die größte Herausforderung wird sein, trotz aller Unterschiede genug gemeinsamen Boden zu finden, um globale Risiken zu adressieren, ohne lokale Innovation oder kulturelle Werte zu ersticken. Die Reise hat gerade erst begonnen.