Globale Megaprojekte faszinieren durch ihre schiere Größe und Ambition. Sie versprechen, die Welt grundlegend zu verändern und neue Verbindungen zwischen Ländern und Kontinenten zu schaffen. Doch hinter den beeindruckenden Bauvorhaben und technischen Innovationen verbergen sich oft komplexe geopolitische Motive und Auswirkungen.

Die Belt and Road Initiative Chinas ist wohl das bekannteste und umfassendste globale Infrastrukturprojekt unserer Zeit. Mit Investitionen von über einer Billion Dollar soll ein Netz aus Straßen, Eisenbahnlinien, Häfen und Pipelines entstehen, das China mit Europa, Afrika und dem Rest Asiens verbindet. Vordergründig geht es um Handel und wirtschaftliche Entwicklung. Doch die Initiative ermöglicht China auch, seinen politischen und wirtschaftlichen Einfluss massiv auszuweiten. Kritiker sehen darin den Versuch, eine neue Form des Kolonialismus zu etablieren. Befürworter argumentieren, die Infrastruktur bringe dringend benötigte Entwicklungsimpulse in viele Regionen.

Die geopolitischen Folgen sind bereits spürbar: China hat durch strategische Investitionen Zugang zu wichtigen Häfen und Rohstoffen erlangt. Zahlreiche Länder sind durch Kredite in finanzielle Abhängigkeit geraten. Gleichzeitig wächst der Widerstand: Indien und Japan lancieren Gegeninitiativen, die USA warnen vor einer “Schuldenfalle-Diplomatie”. Die Belt and Road Initiative hat eine neue Phase des Wettbewerbs um globalen Einfluss eingeläutet.

Ein faszinierendes Gegenstück dazu ist die Afrikanische Große Grüne Mauer. Dieses ambitionierte Aufforstungsprojekt soll einen 8000 Kilometer langen Waldgürtel quer durch Afrika schaffen - von Senegal bis Dschibuti. Ziel ist es, die Ausbreitung der Sahara zu stoppen und den Klimawandel zu bekämpfen. Anders als bei vielen Infrastrukturprojekten steht hier der Umweltschutz im Vordergrund. Doch auch die geopolitischen Implikationen sind beträchtlich.

Die Große Grüne Mauer könnte die Lebensbedingungen für Millionen Menschen verbessern und Konflikte um Ressourcen entschärfen. Sie bietet die Chance, Afrikas Position in den globalen Klimaverhandlungen zu stärken. Gleichzeitig erfordert das Projekt eine nie dagewesene Kooperation zwischen afrikanischen Staaten. Es könnte so zu einem Katalysator für politische Integration werden. Allerdings bestehen Zweifel an der Umsetzbarkeit. Finanzierung und logistische Herausforderungen sind enorm. Zudem kollidiert das Projekt teilweise mit wirtschaftlichen Interessen.

Der Indisch-Pazifische Wirtschaftskorridor ist ein weiteres Megaprojekt mit weitreichenden geopolitischen Folgen. Er soll Indien enger mit Südostasien und dem pazifischen Raum verbinden - als Gegengewicht zu Chinas wachsendem Einfluss. Kern des Projekts sind neue Seehäfen, Straßen und Eisenbahnlinien. Doch es geht um weit mehr als Infrastruktur. Der Korridor ist Teil einer größeren Strategie, die darauf abzielt, Indiens Rolle als regionale Führungsmacht zu festigen.

Die geopolitischen Auswirkungen sind vielschichtig. Der Korridor könnte die wirtschaftliche Integration in der Region vorantreiben und neue Wachstumsimpulse setzen. Er stärkt Indiens Position gegenüber China und bindet Länder wie Japan und Australien enger ein. Gleichzeitig verschärft er die Rivalität zwischen den asiatischen Großmächten. Kleinere Länder sehen sich zunehmend gezwungen, sich zwischen China und Indien zu positionieren. Das Projekt hat auch eine maritime Komponente: Es zielt darauf ab, Indiens Präsenz im Indischen Ozean auszubauen - eine Entwicklung, die China mit Sorge betrachtet.

Ein ganz anderes Megaprojekt entfaltet sich in der Arktis. Der Klimawandel macht neue Schifffahrtsrouten durch das Nordpolarmeer möglich. Russland, China und andere Länder investieren massiv in die Erschließung dieser Routen. Sie versprechen deutlich kürzere Transportwege zwischen Europa und Asien. Doch die geopolitischen Implikationen reichen weit über Handelsvorteile hinaus.

Die Arktis wird zu einem neuen Schauplatz globaler Machtpolitik. Russland sieht die Kontrolle über die Nordostpassage als strategischen Vorteil. Es baut seine militärische Präsenz in der Region aus. China, obwohl kein arktischer Staat, erklärt sich zur “Nahen Arktis-Nation” und investiert in Infrastruktur und Forschung. Die USA und NATO-Staaten reagieren mit verstärkter Präsenz. Gleichzeitig entstehen neue Kooperationsformen wie der Arktische Rat. Die Erschließung der Region birgt enorme ökologische Risiken, eröffnet aber auch Chancen für wissenschaftliche Zusammenarbeit.

Das fünfte Megaprojekt führt uns in den Weltraum - genauer gesagt nach Französisch-Guayana. Dort entsteht der modernste Weltraumbahnhof der Welt. Er soll Europas Unabhängigkeit im Bereich der Raumfahrt sichern und neue kommerzielle Möglichkeiten eröffnen. Die geopolitische Bedeutung ist nicht zu unterschätzen. Wer den Zugang zum Weltraum kontrolliert, verfügt über einen entscheidenden strategischen Vorteil.

Der Weltraumbahnhof stärkt Europas Position im wachsenden Wettbewerb um die Vorherrschaft im All. Er ermöglicht es, unabhängig Satelliten für Kommunikation, Navigation und Erdbeobachtung ins All zu bringen. Das hat direkte Auswirkungen auf militärische und wirtschaftliche Fähigkeiten. Gleichzeitig bietet der Standort in Südamerika die Chance, die Zusammenarbeit mit Ländern der Region zu vertiefen. Der Bahnhof könnte zu einem Zentrum für internationale Kooperation in der Raumfahrt werden.

Diese fünf Megaprojekte zeigen exemplarisch, wie Infrastruktur und Technologie die Geopolitik im 21. Jahrhundert prägen. Sie schaffen neue Formen der Vernetzung und Abhängigkeit zwischen Staaten. Gleichzeitig verschärfen sie bestehende Rivalitäten und eröffnen neue Konfliktlinien. Die Projekte erfordern enorme finanzielle und technologische Ressourcen. Sie können nur durch internationale Zusammenarbeit realisiert werden. Doch sie dienen auch dazu, nationale Interessen durchzusetzen und Einflusssphären auszuweiten.

Ein wiederkehrendes Muster ist der Wettbewerb zwischen etablierten und aufstrebenden Mächten. Chinas Belt and Road Initiative und Indiens Wirtschaftskorridor sind Ausdruck des Ringens um Vorherrschaft in Asien. Die Erschließung der Arktis spiegelt die Ambitionen Russlands und Chinas wider, die bestehende Ordnung herauszufordern. Europas Weltraumbahnhof zielt darauf ab, technologische Unabhängigkeit zu bewahren.

Gleichzeitig zeigen Projekte wie die Große Grüne Mauer, dass Megaprojekte auch dazu dienen können, globale Herausforderungen wie den Klimawandel anzugehen. Sie haben das Potenzial, neue Formen der Zusammenarbeit zu schaffen, die über traditionelle geopolitische Rivalitäten hinausgehen.

Die ökologischen Auswirkungen der Megaprojekte sind zwiespältig. Einerseits treiben sie den Ressourcenverbrauch und die Umweltzerstörung voran. Andererseits können sie durch effizientere Transportwege oder erneuerbare Energien auch zur Nachhaltigkeit beitragen. Die Balance zwischen wirtschaftlichem Nutzen und ökologischen Kosten wird eine zentrale Herausforderung bleiben.

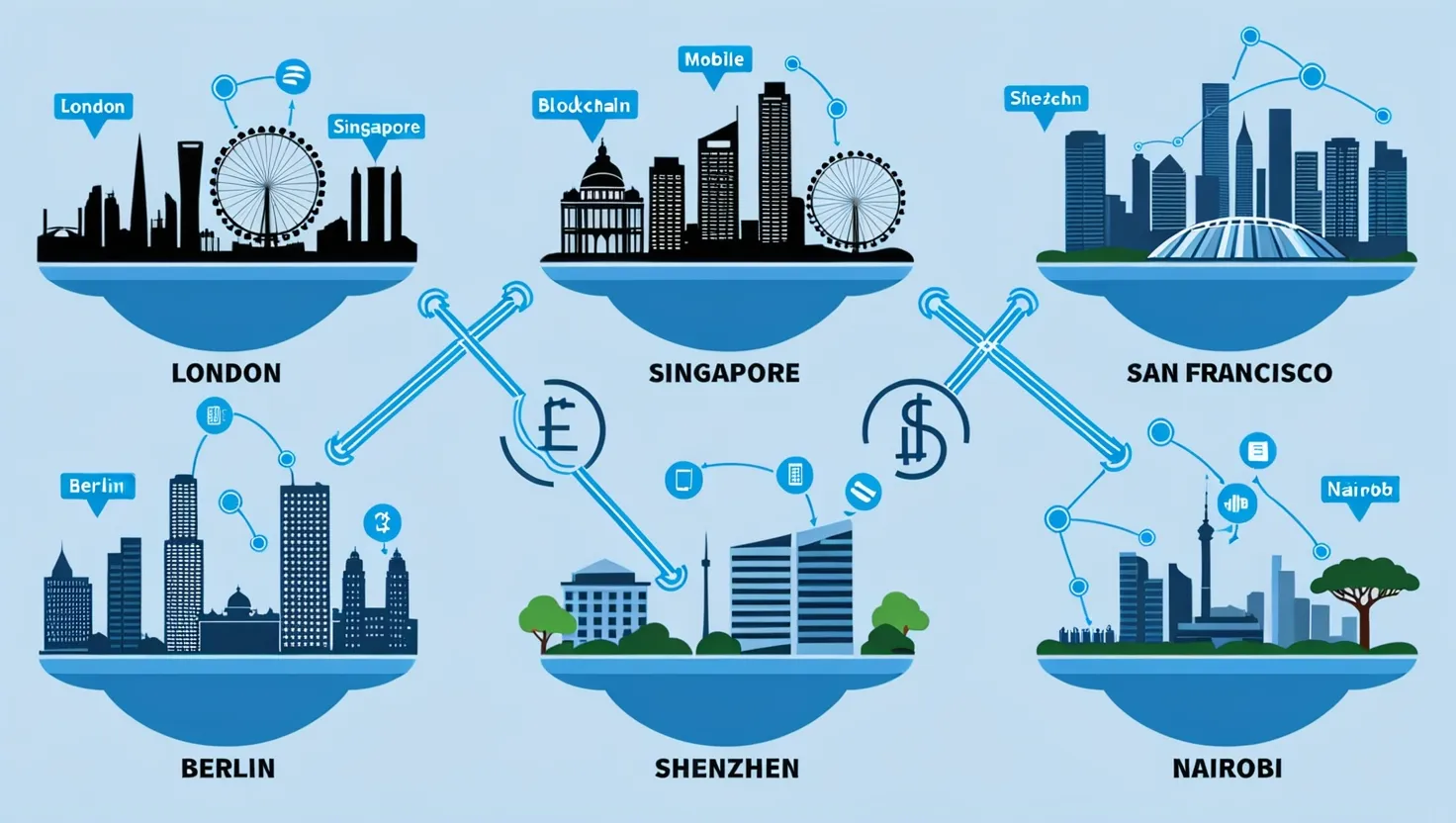

Ein weiterer Aspekt ist die Rolle von Technologie und Innovation. Die Megaprojekte sind Treiber für technologischen Fortschritt - von neuen Materialien für die Raumfahrt bis zu digitalen Systemen für die Verkehrssteuerung. Sie schaffen Innovationscluster und fördern den Wissenstransfer zwischen Ländern. Gleichzeitig verstärken sie den globalen Wettlauf um Schlüsseltechnologien.

Die Finanzierung der Megaprojekte wirft Fragen nach Abhängigkeit und Einfluss auf. Chinas Kredite für die Belt and Road Initiative haben zu Befürchtungen vor einer “Schuldenfalle” geführt. Andere Projekte sind auf internationale Geldgeber angewiesen, was politische Zugeständnisse erfordern kann. Die Verteilung von Kosten und Nutzen ist oft umstritten und kann zu Spannungen zwischen Partnerländern führen.

Nicht zuletzt haben die Megaprojekte erhebliche Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften. Sie können Arbeitsplätze und Entwicklungschancen bringen, aber auch traditionelle Lebensweisen bedrohen. Die Umsiedlung von Menschen für Infrastrukturprojekte ist oft konfliktträchtig. Es besteht die Gefahr, dass lokale Interessen zugunsten nationaler oder globaler Ziele übergangen werden.

Trotz aller Herausforderungen und Risiken: Globale Megaprojekte werden die Geopolitik des 21. Jahrhunderts weiter prägen. Sie sind Ausdruck einer zunehmend vernetzten Welt, in der Grenzen zwischen Innen- und Außenpolitik verschwimmen. Sie zeigen, dass die großen Fragen unserer Zeit - von Klimawandel bis wirtschaftlicher Entwicklung - nur durch koordiniertes Handeln gelöst werden können.

Gleichzeitig erinnern sie uns daran, dass die Welt trotz aller Globalisierung weiterhin von Machtpolitik und strategischen Interessen geprägt ist. Die Megaprojekte sind Schauplätze, auf denen sich die großen geopolitischen Verschiebungen unserer Zeit manifestieren. Sie bieten die Chance auf Kooperation und Fortschritt - bergen aber auch die Gefahr neuer Konflikte und Abhängigkeiten.

Für die Zukunft wird es darauf ankommen, die positiven Potenziale der Megaprojekte zu nutzen und gleichzeitig ihre negativen Auswirkungen zu minimieren. Das erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der ökonomische, ökologische und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Es braucht transparente Entscheidungsprozesse und Mechanismen, die eine faire Verteilung von Nutzen und Lasten sicherstellen. Nur so können die Megaprojekte tatsächlich zu einer positiven Transformation unserer Welt beitragen.