5 globale Handelsrouten der Zukunft und ihre wirtschaftliche Bedeutung

Der globale Handel steht an einem Wendepunkt. Die Karten werden neu gemischt, während demographische Verschiebungen, technologischer Fortschritt und geopolitische Spannungen das etablierte System herausfordern. In den kommenden Jahrzehnten werden wir Zeugen einer fundamentalen Umgestaltung der globalen Handelsrouten – mit weitreichenden Folgen für Volkswirtschaften, Unternehmen und Verbraucher weltweit.

Als Wirtschaftsanalyst habe ich die Entwicklung mehrerer aufkommender Handelswege verfolgt, die das Potenzial haben, die Weltwirtschaft grundlegend zu verändern. Diese neuen Korridore entstehen nicht über Nacht, sondern reflektieren langfristige Trends: klimatische Veränderungen, geopolitische Machtverschiebungen und technologische Revolutionen.

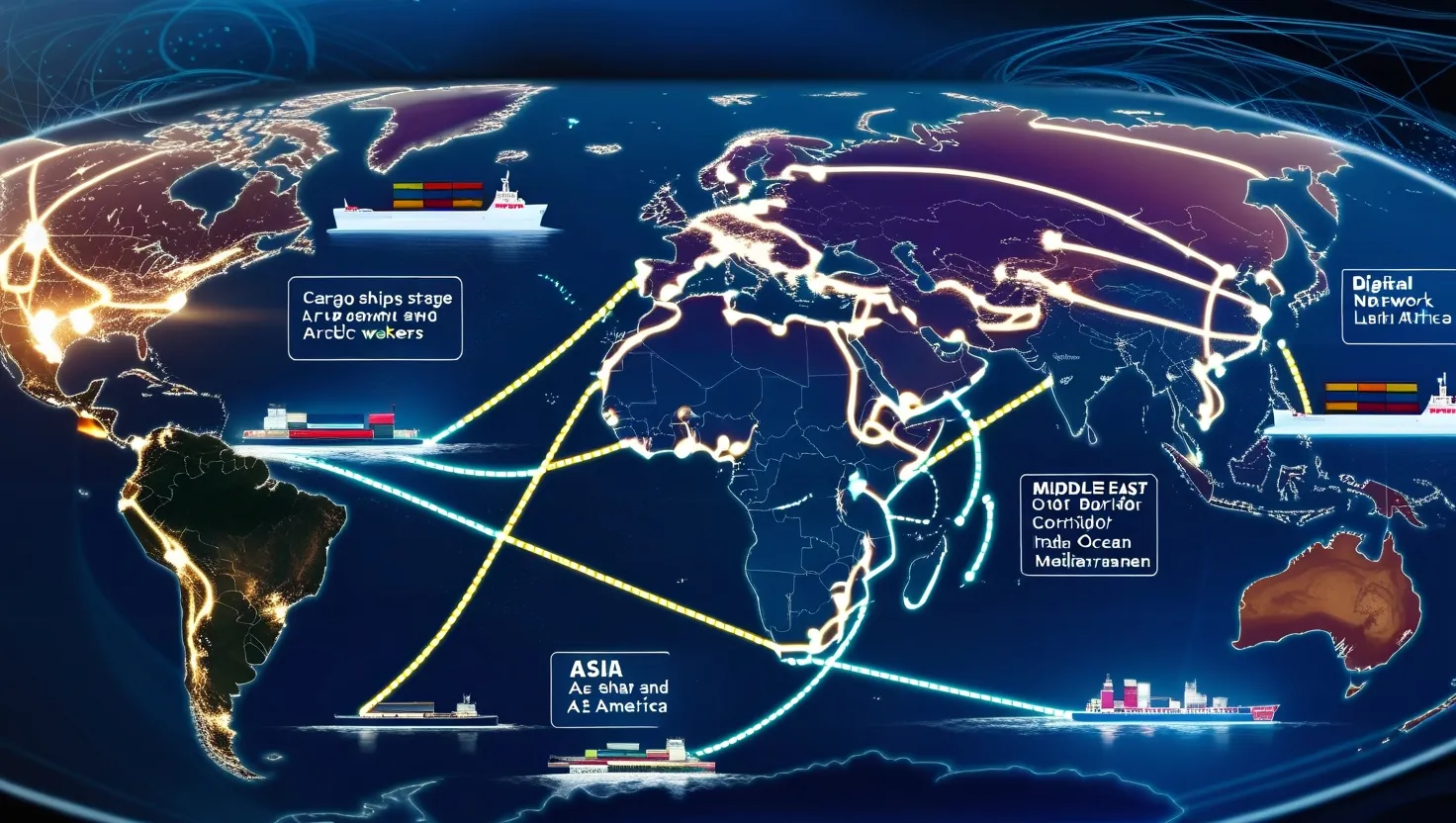

Die Arktische Nordostpassage markiert einen der dramatischsten Wandel in der maritimen Handelswelt. Was früher eine unpassierbare Eiswüste war, entwickelt sich zu einer vielversprechenden Handelsroute. In meinen Gesprächen mit Logistikexperten wird immer wieder betont, wie der Klimawandel hier paradoxerweise neue wirtschaftliche Chancen schafft. Die Route verkürzt den Seeweg zwischen Rotterdam und Yokohama um fast 4.000 Seemeilen im Vergleich zur traditionellen Suezkanal-Route.

Die wirtschaftlichen Implikationen sind beträchtlich. Reedereien sparen nicht nur Zeit, sondern auch erhebliche Treibstoffkosten. Russland investiert massiv in die Entwicklung seiner arktischen Häfen und positioniert sich als Hauptnutznießer dieser Route. Für europäische Exporteure bedeutet dies schnelleren Zugang zu asiatischen Märkten. Allerdings tauchen neue Herausforderungen auf: extreme Wetterbedingungen trotz schmelzenden Eises, begrenzte Rettungsinfrastruktur und ungeklärte rechtliche Fragen zur Nutzung der Gewässer.

Der Arktishandel wird voraussichtlich besonders für Massengüter wie Öl, Gas und Mineralien bedeutsam werden. Die russischen Energieexporte nach Asien werden zunehmen, während China sein “Polar Silk Road”-Konzept vorantreibt. Der Wettlauf um die Kontrolle dieser Route hat bereits begonnen, wobei die USA, Kanada und skandinavische Länder ihre eigenen Interessen verfolgen.

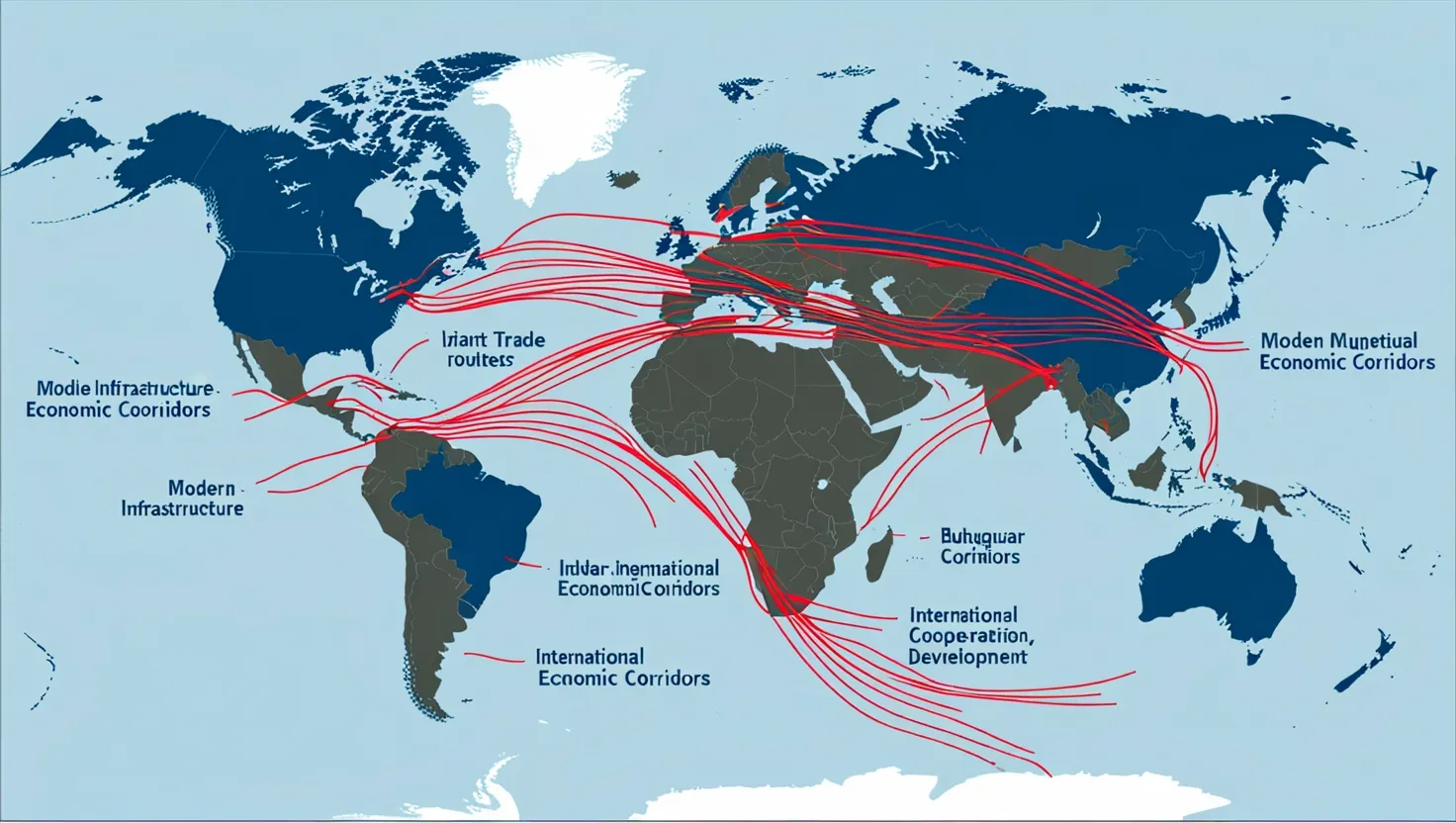

In Afrika beobachte ich eine ebenso faszinierende Entwicklung: den Afrikanischen Ost-West-Korridor. Lange Zeit fokussierte sich die afrikanische Infrastruktur auf Nord-Süd-Verbindungen – ein koloniales Erbe, das den Export von Rohstoffen zu europäischen Märkten erleichterte. Heute entsteht ein neues Paradigma, das den innerafrikanischen Handel revolutionieren könnte.

Mehrere ambitionierte Infrastrukturprojekte verbinden nun die Häfen an der Atlantikküste mit jenen am Indischen Ozean. Die Tazara-Eisenbahn, ursprünglich von China in den 1970er Jahren gebaut, wird modernisiert. Neue Schnellstraßen durchqueren den Kontinent. Nigeria, die größte Volkswirtschaft Afrikas, investiert in bessere Verbindungen zu seinen östlichen Nachbarn.

Was mich bei meinen Forschungen besonders beeindruckt hat: Diese Infrastrukturinvestitionen könnten das BIP der beteiligten Länder um bis zu 12% steigern – eine enorme Wirtschaftsimpuls für den Kontinent mit der am schnellsten wachsenden Bevölkerung der Welt. Die Afrikanische Freihandelszone (AfCFTA) verstärkt diesen Trend zusätzlich, indem sie Zollbarrieren abbaut und den innerafrikanischen Handel fördert.

Für globale Investoren eröffnen sich neue Möglichkeiten. Produktionsstandorte in Westafrika können nun effizienter ostafrikanische Märkte bedienen und umgekehrt. Chinesische, europäische und amerikanische Unternehmen positionieren sich bereits strategisch entlang dieses Korridors. Die regionale Wertschöpfung steigt, während die Abhängigkeit von Rohstoffexporten sinkt.

Die Neue Seidenstraße 2.0 repräsentiert die vielleicht ambitionierteste Transformation des globalen Handels. Während die physische Infrastruktur der chinesischen Belt-and-Road-Initiative bereits viel Aufmerksamkeit erhalten hat, bleibt ihre digitale Dimension oft unterschätzt. In meinen Gesprächen mit chinesischen Wirtschaftsplanern wird deutlich: Die digitale Seidenstraße ist mindestens ebenso wichtig wie Häfen und Eisenbahnen.

Diese virtuelle Handelsroute umfasst grenzüberschreitende E-Commerce-Plattformen, digitale Zahlungssysteme und KI-gestützte Logistiknetzwerke. Chinesische Tech-Giganten wie Alibaba und Tencent bauen internationale digitale Handelskorridore auf, die kleine und mittlere Unternehmen in Asien, Osteuropa und Afrika verbinden. Intelligente Häfen und Logistikzentren optimieren Warenströme in Echtzeit.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind tiefgreifend. Traditionelle Zwischenhändler werden umgangen, während Mikro-Exporteure direkten Zugang zu globalen Märkten erhalten. Digitale Währungen und Blockchain-basierte Handelsfinanzierung senken Transaktionskosten drastisch. In einigen Pilotprojekten zwischen China und Südostasien wurden die Handelsabwicklungszeiten um bis zu 80% reduziert.

Was ich besonders faszinierend finde: Die digitale Seidenstraße könnte zu einer Demonstration technologischer Macht werden. Wer die digitalen Standards und Protokolle des Handels der Zukunft definiert, sichert sich langfristigen wirtschaftlichen Einfluss. Die geopolitischen Implikationen sind enorm, während westliche Länder mit alternativen digitalen Handelsstrategien antworten.

Der Pazifik-Latein-Korridor markiert eine weitere bedeutende Verschiebung globaler Handelsströme. Historisch floss der Handel zwischen Asien und Lateinamerika hauptsächlich über nordamerikanische Drehkreuze. Dies ändert sich rapide. Neue direkte Schifffahrtsrouten, Luftfrachtverbindungen und Handelsabkommen schaffen eine unmittelbare Brücke zwischen diesen aufstrebenden Regionen.

Chile, Peru und Mexiko haben ihre Pazifikhäfen modernisiert, um größere Containerschiffe aus Asien aufzunehmen. Chinesische Investitionen in lateinamerikanische Hafeninfrastruktur erreichten in den letzten fünf Jahren Rekordhöhen. Gleichzeitig haben südkoreanische und japanische Unternehmen ihre Präsenz in der Region ausgebaut.

In meiner Analyse des bilateralen Handels zwischen diesen Regionen zeigt sich ein bemerkenswertes Muster: Der Handel zwischen Asien und Lateinamerika wächst dreimal schneller als der Welthandel insgesamt. Besonders bemerkenswert ist die sektorale Diversifizierung. Während Rohstoffe weiterhin wichtig bleiben, wachsen Technologietransfers und Dienstleistungsexporte rapide.

Diese Handelsroute bietet beiden Seiten einzigartige Vorteile. Lateinamerikanische Agrarunternehmen gewinnen direkten Zugang zu den wachsenden asiatischen Mittelschichten. Asiatische Technologieunternehmen finden in Lateinamerika zugängliche Testmärkte für ihre Produkte. Die komplementären Wirtschaftsstrukturen schaffen eine natürliche Handelssynergie.

Die Indischer Ozean - Mittelmeer Verbindung komplettiert diese Liste transformativer Handelsrouten. Historisch wurden diese Regionen durch den Suezkanal verbunden, doch neue Land- und Luftkorridore durch den Nahen Osten schaffen zusätzliche Verbindungen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien investieren Milliarden in Logistikinfrastruktur, die den Indischen Ozean mit dem Mittelmeerraum verbindet. Das Neom-Projekt in Saudi-Arabien umfasst hochmoderne Logistikzentren. Die Bahrain-Katar-Brücke und andere Infrastrukturprojekte verbinden die Golfstaaten physisch. Israel, nach der Normalisierung der Beziehungen zu mehreren arabischen Staaten, positioniert sich als Technologie- und Handelspartner.

Bei meinen Forschungen zu diesem Korridor hat mich besonders die Entstehung spezialisierter Wirtschaftszonen entlang dieser Route beeindruckt. Diese Zonen konzentrieren sich auf Branchen wie Biomedizin, erneuerbare Energien und fortschrittliche Fertigung. Sie schaffen neue Wertschöpfungsketten, die Europa, Nordafrika, den Nahen Osten und Südasien verbinden.

Die strategische Bedeutung ist klar: Diese Route bietet eine Alternative sowohl zur traditionellen Suezkanal-Passage als auch zu längeren Seewegen um Afrika. In Zeiten geopolitischer Spannungen und Unterbrechungen kritischer Meerengen gewinnt diese Diversifizierung an Bedeutung.

Die Implikationen dieser fünf entstehenden Handelsrouten reichen weit über Logistik und Transport hinaus. Sie repräsentieren nichts weniger als eine Neuordnung der globalen Wirtschaftsgeographie. Die traditionelle wirtschaftliche Dominanz der transatlantischen und transpazifischen Routen wird durch ein komplexeres, multipolares System ersetzt.

Diese Entwicklung spiegelt die veränderte Machtbalance in der Weltwirtschaft wider. Schwellenländer in Asien, Afrika und Lateinamerika gewinnen an Bedeutung sowohl als Märkte als auch als Innovationszentren. Neue regionale Führungsmächte entstehen, die ihre eigenen Handelsblöcke und Einflusssphären aufbauen.

Für Unternehmen bedeutet dies eine grundlegende Neubewertung ihrer globalen Strategie. Lieferketten werden neu konfiguriert, um diese entstehenden Korridore zu nutzen. Produktionsstandorte werden diversifiziert, um Risiken zu minimieren und neue Märkte zu erschließen. Handelsfinanzierung und Logistik werden digitalisiert, um mit der Geschwindigkeit dieser neuen Handelsströme Schritt zu halten.

Die geopolitischen Konsequenzen sind ebenso tiefgreifend. Wer diese neuen Handelsrouten kontrolliert – physisch oder digital – gewinnt enormen wirtschaftlichen und politischen Einfluss. Die Konkurrenz zwischen den Großmächten manifestiert sich zunehmend in Infrastrukturinvestitionen und technologischen Standards entlang dieser Korridore.

Meine Analysen zeigen: Diese fünf Handelsrouten werden nicht nur ökonomische Gewinner und Verlierer schaffen, sondern auch neue Formen der internationalen Zusammenarbeit erfordern. Umweltschutz in der Arktis, Cybersicherheit entlang der digitalen Seidenstraße, gemeinsame Infrastrukturstandards – all dies verlangt nach multilateralen Lösungen.

Die Zukunft des globalen Handels wird nicht einfach eine Extrapolation der Vergangenheit sein. Sie wird geprägt sein von diesen neuen Korridoren, die kontinentale Landmassen, maritime Räume und digitale Sphären auf bisher ungekannte Weise verbinden. Wer diese Entwicklung frühzeitig erkennt und strategisch nutzt, wird im wirtschaftlichen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts die Nase vorn haben.