Internationale Handelsabkommen sind mehr als nur diplomatische Vereinbarungen zwischen Regierungen. Sie stellen eine konkrete Geschäftsmöglichkeit dar, die viele Unternehmen entweder übersehen oder aus Angst vor Komplexität meiden. Ich habe festgestellt, dass die Kluft zwischen der bloßen Existenz dieser Abkommen und ihrer tatsächlichen Nutzung oft in mangelnder strategischer Übersetzung liegt. Hier sind fünf konkrete Ansätze, wie Sie diese Verträge von Papierdokumenten in Wettbewerbsvorteile verwandeln können.

Die erste Strategie dreht sich um die Kunst, Ursprungsregeln nicht als lästige Pflicht, sondern als strategisches Werkzeug zu betrachten. Diese Regeln sind das Herzstück jedes präferenziellen Handelsabkommens. Sie bestimmen, ob Ihre Ware für Zollvergünstigungen qualifiziert ist. Viele Unternehmen scheitern hier an der Oberflächlichkeit. Sie erfüllen die Mindestanforderungen, verpassen aber die größeren Kosteneinsparungen. Ein Automobilzulieferer, mit dem ich gesprochen habe, nutzte das EU-Mercosur-Abkommen nicht nur, um fertige Teile zu exportieren. Er analysierte die spezifischen Ursprungsregeln und begann, bestimmte Vorprodukte aus Mercosur-Ländern zu beziehen, die im endgültigen Fahrzeug einen höheren regionalen Wertanteil erreichten. Dies senkte nicht nur die Zolllast für den Endexport, sondern optimierte die gesamte Lieferkette und schuf eine widerstandsfähigere, kostengünstigere Produktionsstruktur.

Die zweite, oft vernachlässigte Taktik ist die aktive Nutzung von Dienstleistungs- und Investitionskapiteln. Die Schlagzeilen handeln meist von Warenzöllen, doch die wertvollsten Bestimmungen für moderne Unternehmen verstecken sich oft in den hinteren Kapiteln. Diese Abschnitte regeln den Marktzugang für Dienstleister, den Schutz geistigen Eigentums und die Bedingungen für Auslandsinvestitionen. Ein IT-Dienstleister aus Europa kann so beispielsweise Niederlassungen in Südkorea unter dem CEPA-Abkommen gründen und erhält dabei gleiche Wettbewerbsbedingungen wie einheimische Firmen. Für einen Finanzberater bedeutet dies, dass er Klienten in Kanada gemäß CETA rechtssicher betreuen kann. Diese Kapitel eröffnen Märkte, die über den reinen Warenhandel hinausgehen und digitale Präsenz sowie langfristige Partnerschaften ermöglichen.

Die dritte Strategie beinhaltet die gezielte Auswahl von Nischenabkommen für Rohstoffe und Vorprodukte. Nicht jedes Abkommen ist für jeden gleich wertvoll. Der Schlüssel liegt darin, jene Vereinbarungen zu identifizieren, die Ihre Inputkosten direkt senken. Ein deutscher Schokoladenhersteller könnte so von den niedrigeren Zöllen auf Kakaobohnen aus Westafrika profitieren, die durch ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) gesichert sind. Ein Möbelproduzent könnte gezielt Hölzer aus Ländern beziehen, mit denen Forstschutz- und Handelsabkommen existieren, was nicht nur die Kosten, sondern auch die Nachhaltigkeitsbilanz verbessert. Diese Herangehensweise erfordert eine tiefe Kenntnis Ihrer eigenen Lieferkette und die Bereitschaft, Beschaffungsstrategien aktiv an die sich wandelnde geopolitische Landschaft anzupassen.

Die vierte Methode ist die Implementierung einer präventiven Compliance-Architektur. Die Inanspruchnahme von Zollpräferenzen ist kein einmaliger Akt, sondern ein durchgängiger Prozess. Der Aufwand für die Dokumentation und den Nachweis des Ursprungs schreckt viele ab. Der Fehler liegt jedoch darin, dies als nachgelagerten Verwaltungsakt zu betrachten. Erfolgreiche Firmen integrieren die Anforderungen von Anfang an in ihre ERP-Systeme und Lieferkettenprozesse. Sie erstellen keine Checklisten, sie bauen die Checkliste in den Workflow ein. Bei jedem neuen Supplier wird automatisch geprüft, ob und unter welchem Abkommen gehandelt werden kann. Diese präventive Integration spart nicht nur Zeit, sondern minimiert das Risiko kostspieliger Nachverzollungen und Strafen bei späteren Kontrollen.

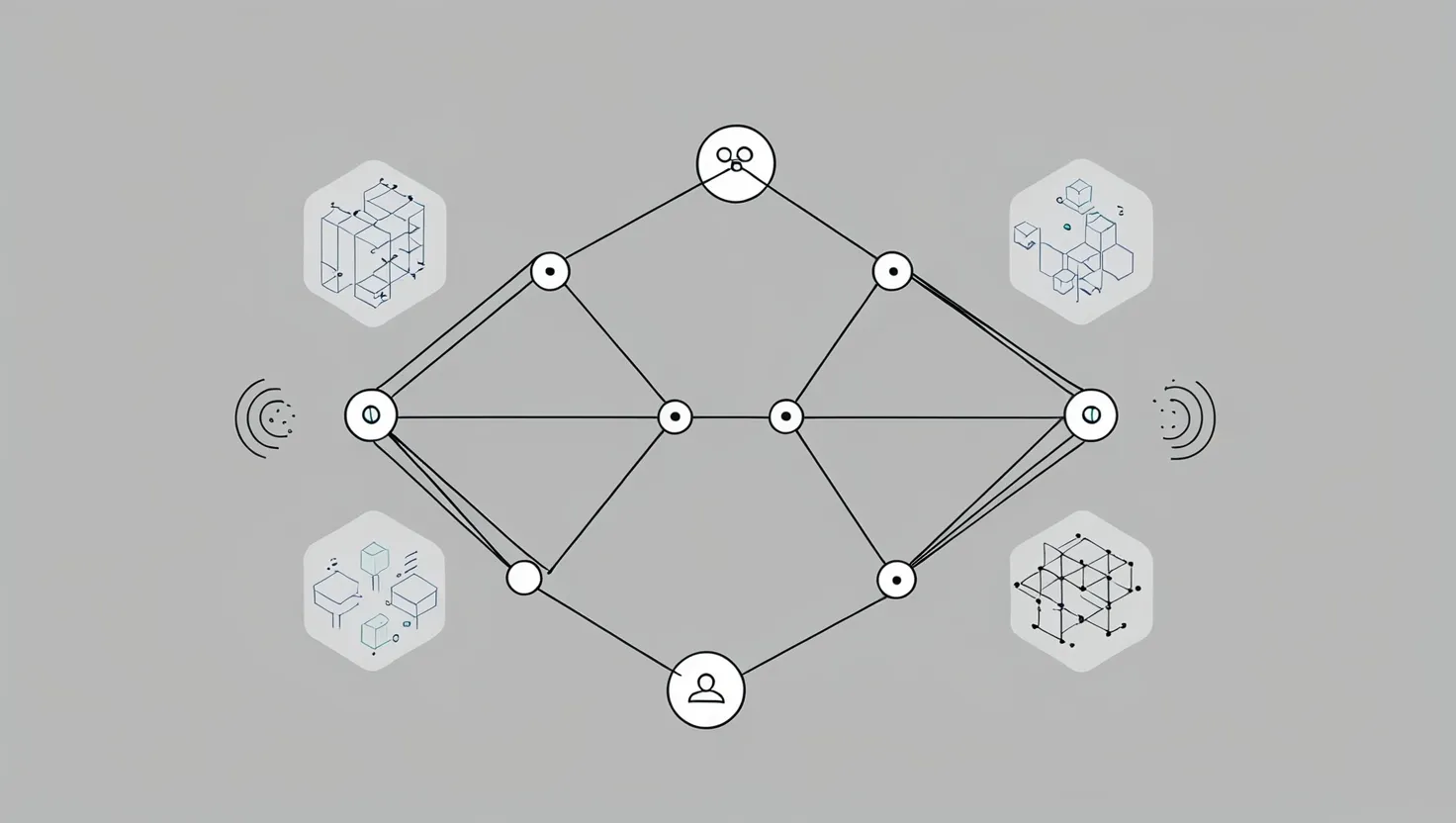

Die fünfte und vielleicht transformativste Strategie ist die Nutzung von Abkommen als Sprungbrett für regionale Produktionsnetzwerke. Die wahre Macht entfaltet sich, wenn man mehrere Abkommen nicht isoliert, sondern kombiniert betrachtet. Ein mittelständischer Medizintechnikhersteller kann dies nutzen, indem er eine Komponente in Singapur (dank EU-Singapur Abkommen) fertigen lässt, eine andere in Mexiko (dank EU-Mexiko Global Abkommen) und die Endmontage in der EU für den Export in andere Märkte durchführt. Durch die geschickte Nutzung der kumulierten Ursprungsregeln verschiedener Abkommen kann das Endprodukt dennoch als “europäisch” gelten und profitiert von den niedrigsten Zollsätzen. Dieser Ansatz verwandelt Ihr Unternehmen von einem einfachen Importeur/Exporteur in einen architektonischen Gestalter globaler Wertschöpfung.

Die Größe Ihres Unternehmens ist dabei weniger entscheidend als die Klarheit Ihrer Strategie. Für einen kleinen Lebensmittelhersteller mag die Konzentration auf ein einziges Abkommen mit einem Schlüsselmarkt, wie das ASEAN-Handelsabkommen für den Export von Spezialitäten, der effizienteste Einstieg sein. Die Dokumentation kann mit modernen Softwarelösungen handhabbar gemacht werden. Die messbaren Ergebnisse reichen von einer Reduzierung der Handelskosten um oft 5-15% bis hin zu einer drastisch beschleunigten Marktdurchdringung, da Sie nicht gegen lokale Wettbewerber mit Preisnachteilen kämpfen müssen. Letztendlich geht es nicht darum, Handelsabkommen zu verwalten, sondern sie zu nutzen, um die fundamentalen Regeln des internationalen Wettbewerbs zu Ihren Gunsten zu verändern.